今や、外国人観光客も押し寄せて大賑わいをみせる忍野八海。平日も休日も関係なく、混雑は毎日続いているようです。

どちらかと言うと、最近はもう計画性のないゆったり旅に憧れているので、できるだけ喧騒から離れて観光をしたい。そこでザワザワする忍野八海の中で見つけた穴場が、この榛(はん)の木林民族資料館の敷地内でした。

Contents

忍野八海観光でおすすめの超穴場スポットの理由

この榛の木林民族資料館は大人1人300円の有料エリア。

その分、外国人観光客は時間にリミットがある為かあまり立ち寄らないようで、敷地内に一歩入ると外とはまったく違った長閑な風景が広がっています。

でも、その程度なら『超穴場スポット』とは言えない。

では、他に何があるのかというと、榛の木林民族資料館の中にある三番霊場の底抜(そこなし)池の美しさが、忍野八海一だと思えたからなんです。

ですので、ここは観光客がグッと少なくて、忍野八海8つの池の中で一番美しい底抜池を独占できる、おすすめスポットなんです。

その他に、榛の木林民族資料館の敷地内では、富士山の山肌を滑り、身体をくぐり抜けて、忍野八海に最も勢いよく湧き出す霊水を観ることができます。

また、子供が大喜びしそうな、魚に直接触れあえる場所もありました。

クリスタルの輝きを放つ青い池とは?

こちらが、忍野八海の中で一番キラキラと輝く青色に見えた、三番霊場の底抜(そこなし)池です。

もちろん、他の7つの池も水の透明度は高いし、太陽光も関係してくるとは思います。

けれど、底抜池は周りにせり出した大きな樹の色が映り込んでいるためなのか、底で揺れる水藻が美しいためなのか、とにかく水がどこまでも透明でクリスタルのようです。

そして、周りに観光客がほとんどいないので、出口池と同じように底抜池の景観を独占して楽しむことができるのもポイント。

休日にもかかわらず、他の観光客と重なっても1組程度です。

池の中を悠々と泳ぐ魚をただ眺めているだけで癒される、とても静かな場所でした。

ご参考までに、底抜池に祀られている守護神は釈迦羅竜王(しゃからりゅうおう)。

水深は1.5mほどと浅く、水温は約14度です。

底抜池に秘められた伝説は?

この池で洗い物をするときに道具や野菜などを落としてしまうと、渦に巻き込まれて消えてしまったことから、「底抜(そこなし)池」の名前がついたそうです。

底抜池で落とし物をすると、しばらくして二番霊場のお釜池に浮かび上がってくることがあり、底抜池とお釜池は地底で繋がっていると言う伝説もあります。

また、底抜池で洗い物をすることは、神の怒りをかうとも語り継がれてきました。

忍野八海随一の絶景が観られるポイントは?

この榛の木林民族資料館の敷地では、忍野八海で最も美しい絶景写真が撮れることでも有名です。

残念ながら、たまたま富士山全体が雲で覆われてしまい、その絶景をおさめられなかったのですが、実際にはこの茅葺き屋根の古民家の背景に、雄大な富士山を一緒に見ることができるポイントです。

ついさっきまで富士山全体が見えていたのに、さすがは神山。

すぐに姿を変えてしまいますね。

このポイントは、榛(はん)の木林民族資料館で入場料を払って入ったすぐの位置になります。

資料館の敷地の中心には大きな池がありますが、これは忍野八海の8つの池とは関係ありません。その大きな池に沿って時計回りに進んでいくと、またもや古民家の風景が素敵な道が見えてきます。

日本昔話の世界に入り込んだようですね。

すると、すぐに榛の木林民族資料館の建物の入り口が見えてきます。

この古民家ですが、富士山北麓の一帯では最古の民家の1つだと言われていて、建築は推定18世紀頃だとか。

現存する渡邉(わたなべ)家を開放した資料館で、中には当時のままの家具や養蚕の様子、そしてなんと徳川時代に使われていた道具なども展示されていました。

ここには、江戸から大正時代にかけて使われていた骨董品が、所狭しと並べられています。

こちらは、建物の2階部分。

養蚕はここで行われていたようです。

狭そうに見えますが、この2階部分だけで優に百畳は越えるそうで、2階に展示されている農器具は300点以上もあります。

こちらは、3階の上部に設けられていた天井裏のような場所です。

最上階とでも言えばいいのでしょうか?それとも4階?

この写真に見えている上部は、人一人がやっと通過できるほどの狭い場所ですが、その窓からは、またもや壮大な景色を見ることができます。

富士山に雲がかかっていなければ、恐らく相当大きな富士の山を拝むことができるのではないでしょうか?ちょっと残念ですが、またいつかの楽しみに取っておくことに!

榛の木林民族資料館まで入ったら、ぜひここにも上がってみることをおすすめします。

富士の霊水が力強く湧きたつ池はどこ?

忍野八海には、8つの池のほかに人工池がいくつか存在します。

人工池の存在は、忍野八海を観光する前にしっかりと抑えておくことをおすすめ。天然の池だと思い込んで観光して帰ったら、実は人工池だけを観光していたという方が多いそうですよ。

そして、榛の木林民族資料館の敷地内にあるこの池も、人の手で造られてはいます。

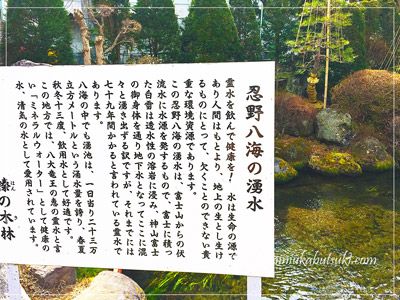

ただ、ここに力強く湧きたって見えているのは、富士山から湧き出す本物の湧き水です。

透水性の溶岩に浸み、神山富士の御身体を通って忍野八海にコンコンと湧き出すと言われただけでも、浄化されたこの澄んだ霊水に神聖な力を感じずにはいられません。

そして、ここに流れ着くまでの年月は79年。

人間の約一生分をかけて、忍野八海に湧き出しているそうです。

子どもに大人気!魚を触れる人工池はどこ?

「虹マスに自由に触れてください」とありますが、そうそう虹マスも捕まるわけにはいかないので、簡単には手が届きませんでした。

けれど、3月中旬でも水は思ったほど冷たくないし、夏なら小さな子供たちが大喜びすること間違いなし。ぜひ、着替えを持って出かけてみてくださいね。

榛の木林民族資料館の観光情報

【入場料金】

大人(中学生以上) 300円

子供(小学生以下) 150円

幼児(1歳以上~幼稚園児) 100円

【開館時間】

9:00~17:00

【定休日】

不定休(悪天候・冠婚葬祭時)

【問合せ先電話番号】

0555-84-2587

定休日に「冠婚葬祭時」とは、田舎ならではの深い繋がりが感じられて、なんとも風情があっていいですね。

観光客にとっては不安定な定休日の設定でちょっと利用しにくいかもしれませんが、あらかじめ電話などで確認をして出かけることをおすすめします。

忍野八海の天候と観光情報

今回、榛(はん)の木林民族資料館の敷地に入ったのは、雪もなく、桜の開花前で何もない3月中旬でしたが、間違いなくどの季節も絶景が見られるポイントです。とくに、紅葉や雪景色は息をのむほど美しいのではないかと想像できます。

これから春に向けては、茅葺き屋根の建物の周りにたくさんの花が咲くようですので、ぜひ行ってみてくださいね。3月中旬は、まだ冬に近い気候だったので、4月中旬までは少し厚手の服装がおすすめです。